艺术+ 上海画廊非常荣幸呈现本次的跨学科设计师Amedeo Martines为ADF Webmagazine带来的艺术家组合童心笛与沈婷的深度专访。

撰文:Amedeo Martines

自然的智慧以无数形式显现,其中最引人注目的表现之一便是形态构成。尽管化学、物理和生物学领域已取得了非凡的科技进步,但在可重复性与可控制造等方面,仍存在许多基础性与实践性的挑战。

艺术与设计往往能通过全新的实验性探索,为复杂议题提供别样的视角与创作方法,这一点在新材料及其应用领域尤为显著。艺术家组合童心笛与沈婷的创作便是最佳例证——他们将前沿科技与中国哲学思想相融合,通过对形态生成机制的研究,将自然演化过程转译为陶瓷艺术的生成语言。其作品已被伦敦维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏并展出。

童心笛与沈婷作品正在艺术+ 上海画廊展出

《无用之用》现场

在本期《ADF》专题中,我们探访了两位艺术家位于中国杭州龙井(联合国教科文组织保护区)郊外的工作室。通过与艺术家的深度对谈,我们了解了他们的学术背景与创作方法,并见证了他们如何通过令人惊叹的艺术创作,实现自然智慧与工艺技术的惊艳融合。

童心笛与沈婷工作室一览

摄影:Amedeo Martines

1. 请简要介绍一下二位,并描述一下各自所担任的角色。

我们二人都出身艺术背景。我(童心笛)毕业于芝加哥艺术学院,沈婷毕业于中国美术学院。她接受了扎实的陶瓷艺术与工艺教育,侧重于传统技法的训练;而我与陶瓷的结缘更为迂回——原本考入摄影系的我,得益于学校开放的课程体系,反而将大量时间投入了陶瓷工作室的实践。此外,与陶艺同步贯穿始终的,是我对设计与制造机器的热忱。这份早在大学时期便萌芽的爱好,最初是为了解决纯艺术手法无法实现的技术难题。

我们的合作体现着深度共生的关系:我专注于算法与材料研发,沈婷则主导理念与方向。她对视觉呈现更具敏感度——若将创作比作有机体,她如同眼睛,我如同双手,但我们共享着同一个大脑。

童心笛与沈婷工作间一览

摄影:Amedeo Martines

2. 在创作时,你们的主要灵感来源是什么?对自然形态的兴趣源于何处?

我们的灵感源自自然、科技与中国哲学的交汇点。尤其令我们着迷的是自然形态的生成逻辑——那些由简单原理涌现而出,却能衍生出万千有机形态的现象。这些超越线性思维的图式,塑造了自然界的无数特征:从沙丘褶皱到动物斑纹,从云层翻涌到海浪波纹。

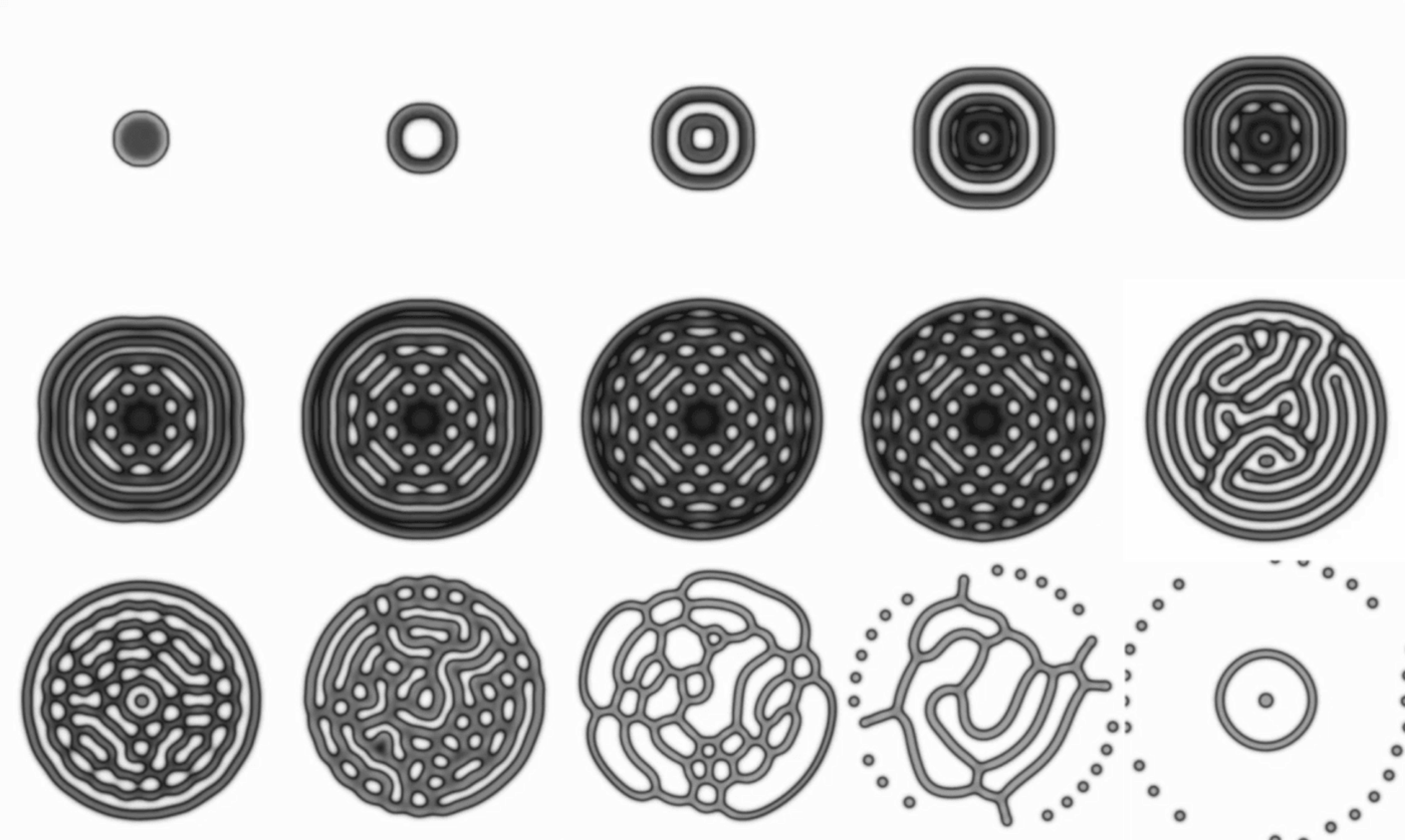

在生成自然形态的众多机制中,艾伦·图灵于1952年提出的"反应-扩散模型"尤为引人入胜。该系统中,图案的生成通过激活剂与抑制剂这对相生相克的元素持续相互作用而显现。恰似中国哲学中的阴阳二元性,一方催生萌发,一方约束制衡。在动态博弈中彼此渗透重塑,最终从简易底层规则中自然涌现出精微而不可预知的形态。

在我们的实践中,自然界这类图案虽源于化学反应,我们却将其转化为机器、人类与材料的三重对话。从研究形态生成机制到陶瓷的最终呈现,灵感始终贯穿我们创作的全过程。

反应-扩散模型,模拟图像

图片来源:童心笛

3. 能否带我们了解作品从构思到完成的全过程?

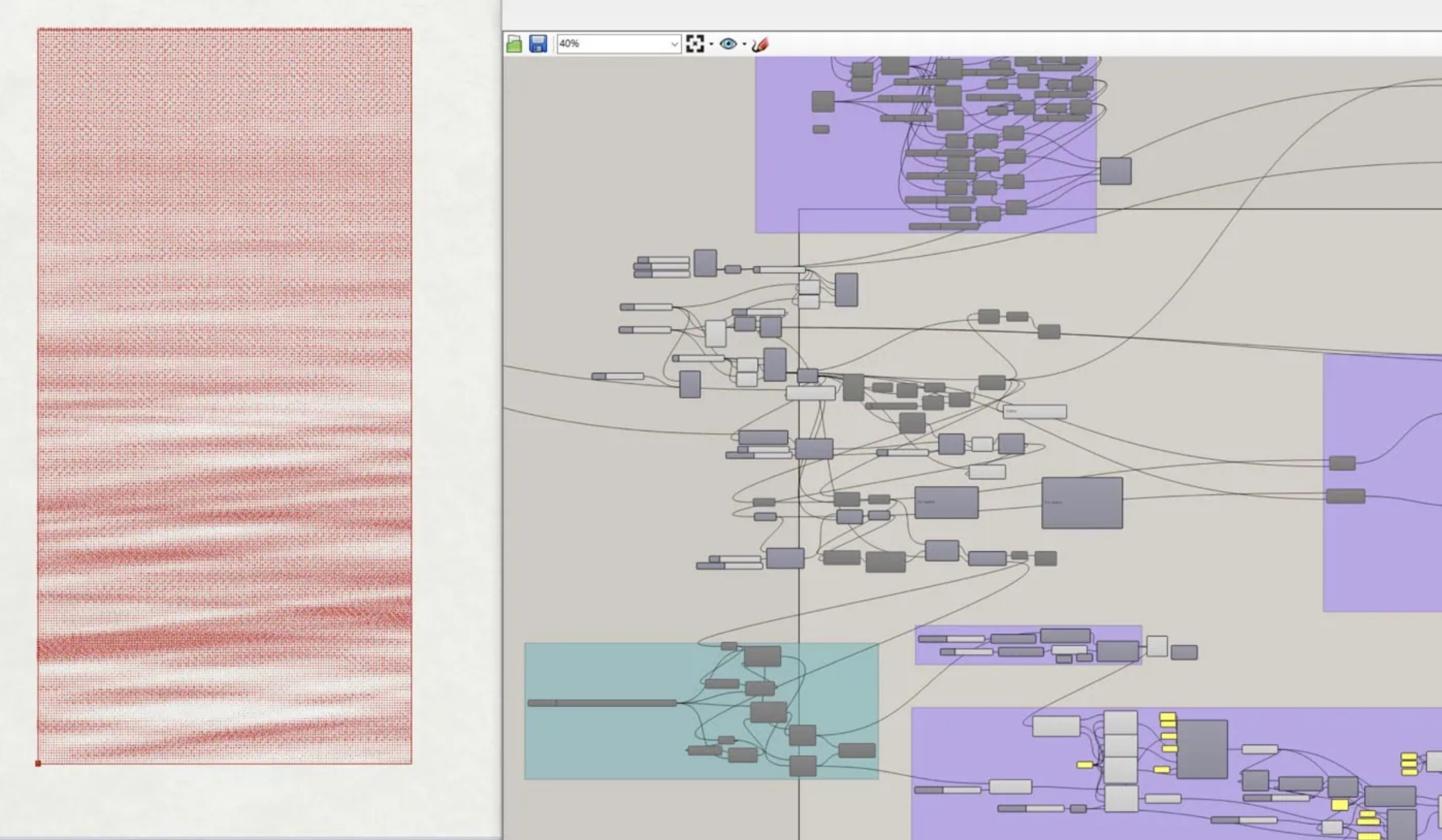

每件作品的创作都始于数字领域。以《显示·原初之波 五》为例,我们运用Grasshopper、Rhino等参数化软件构建虚拟环境,让自然现象在其中生发演化。这些数字模型虽存在于虚拟空间,却遵循着精确的物理法则,使我们能够生成与自然现象同源的形态结构。在这件作品中,交织的波系生成精密的涟漪,我们从中捕捉并凝固某个特定瞬间。最终图像虽呈现光影交织的摄影质感,实则为完全的数字建构——根植于自然物理法则的数字造物。

在将图像转化为陶瓷之前,我们会仔细解析由精确像素构成的数字结构。随后开始对几何形态进行重塑,将僵硬的网格转化为更具有机感的流动网格。这种刻意介入的扰动注入随机性,柔化了数字设计固有的机械感,赋予表面更自然的韵律。

数字数据随后传输至我们的"釉料绘图仪",转化为精密的釉料施布轨迹。在窑火淬炼中,新的蜕变就此展开:釉料在高温下熔化、交融、反应的自然特性,叠加出更具复杂性与不可预测性的层次。尽管整个过程遵循明确参数指引,却始终保留着不可控的余地。我们建立的仅是一个让材料自由表达的框架。作为艺术家,我们培育生长的条件,但最终,作品将沿着自己的路径演化,找到属于自己的形态。

反应-扩散模型,模拟图像

反应-扩散模型,模拟图像

图片来源:童心笛

童心笛&沈婷

显示·原初之波 五

瓷板、高温颜色釉

2024

摄影:Amedeo Martines

4. 你们的作品融合了自制机器与数字工具。这些技术如何影响创作过程及釉料的运用?你们视机器为单纯工具,还是具有自主表达的合作者?

在早期系列中,我们手工施釉,但难以实现理想的精度与一致性。釉料是极其复杂的混合物,容错率极低——它们会迅速渗入粘土表面,需要精确的厚度与成分配比才能均匀流动,叠加覆盖更易产生不可预知的混色与效果。

正因如此,我们决定自主研发釉料施布设备,从原型机逐步迭代为获得专利的釉料绘图仪。这些全数控机器能精准控制釉料,实现丰富多样的效果。

最初我们仅视其为工具,但很快意识到它们已升格为某种意义上的合作者。通过它们,我们得以传递徒手无法企及的信息与意图。正是借助人机协作,我们开始运用反应-扩散模型来生成自然启发的形态。

这些形态虽源于自然,手工复现却会违背其生成逻辑。而通过算法与计算绘图,我们能最大限度减少人为干预,直接与形态形成的自然法则协作。

尽管计算机与绘图仪赋予高度控制力,我们同样尊重材料在窑火中流动、融合、蜕变的天然特性。通过研究烧制前后的反应规律,我们学习如何引导而非掌控材料。在我们作品中,控制力与不可预测性之间的微妙博弈,始终至关重要。

童心笛&沈婷

络象 - 回响 一 (局部)

摄影:Amedeo Martines

童心笛&沈婷

络象 - 回响 一

瓷板、高温颜色釉

2025

摄影:Amedeo Martines

5. 自然形态的生成与图灵模式等数学模型紧密相连,技术与造物实践如何促进对这些自然现象的理解或再造?

我们自主开发的软件可生成反应-扩散模型,而关键在于,这些模型是真实的模拟——是编程与数学方程的可视化呈现。生成的数据经转译后输入设备,转化为材料校准参数,最终塑造出兼具图灵模式特质与陶瓷釉料质感的形态。

数字版的图灵模式以其动态演化的特性令我们着迷,而将这些图案转译至陶瓷表面,则开启了理解它们的新维度。

以《无制约对话》系列为例:我们将数字生成的纹样镌刻于陶碗表面,施以白色化妆土后送入柴窑淬炼。当成品出炉时,某些纹样与古陶美学的契合度令我们震撼——那些极简的几何装饰,时而呈现出仪轨般的庄重,时而流露原始朴拙的气息。

这让我们不禁思索:早期文明是否因其与自然生态的紧密共生,曾以不同于当代科学的直觉方式,领悟过这些自然图案的生成法则与本源?

童心笛&沈婷

无制约对话

CNC雕刻、化妆土镶嵌、柴窑烧制

2024

摄影:Amedeo Martines

6. 展望未来,在你们的实践中,陶瓷、计算与自然过程三者关系将如何演进?

我们正在研发新设备,使制造过程更具自动化与行云流水之感。这将让我们能够设计愈发精密的图式,并试验新的釉料配方。与此同时,我们持续优化图灵模式背后的生成算法,探索图案如何随时间延展演化——恰似动物从幼年至成年,其皮毛斑纹亦会随之蜕变。

当动物年幼时,有限的皮肤细胞约束了斑纹的复杂性;随着其发育成熟,表面积的扩增催生出崭新而更精妙的纹样构型。我们去年的部分作品已映现这些探索,尽管这项研究仍在进行中。我们能过够感受到,正逐渐趋近自然本真的发生之道。

童心笛&沈婷

芥象-己卯

瓷、高温颜色釉

2024

摄影:Amedeo Martines

综上所述,与这些系统共处的经历揭示了它们非凡的敏感性。 对初始参数最精微的调整,都可能引发全然不同的结果。这让我们意识到:自然本身正是通过无数非线性系统运作的——湿度、温度或气流的细微波动,便足以全然改写最终形态。在数字领域,我们尚能控制少数变量;而在自然中,存在着我们永远无法完全测量或模拟的不可测变量。或许,正是这种无限可能性,赋予了自然过程其磅礴之力与幽玄之美,也化作我们不断探索的永恒驱动力。

点击链接查看原文: